小学校で学習指導要領が改訂され、2020年から全面実施されました。

今回の改訂は、今までになく大幅な変更になっています。

その中で、話題の一つになっているのが、プログラミング教育です。

プログラミング教育はどうして導入されたのでしょうか?

この記事では、小学校プログラミング必修化はなぜ決定したの?準備しておくことは?などついてご紹介します。

小学校プログラミング必修化はなぜ決定したの?背景と理由

小学校プログラミング必修会の背景としては、学習指導要領の改善を検討する中央教育審議会という機関で、次のように検討されました。

情報化の進展により社会や人々の生活が大きく変化し、将来の予測が難しい社会においては、情報や情報技術を主体的に活用していく力や、情報技術を手段として活用していく力が重要であると指摘されています。

アメリカのキャシー・デビッドソン教授が「今の子供たちの65%は、大学卒業時に、今は存在していない職業に就く」と言っていたことは有名だと思います。

自動運転の発展などにみられる人工知能(AI)の進歩は めざましいものがあります。

こうして、変化していく社会の中で、情報技術の存在意義がますます大きくなっていくという時代背景があります。

そうした社会を生き抜くために必要だと考えられ、先の中央教育審議会で答申されて、学習指導要領の改訂にプログラミング教育が盛り込まれたのが、プログラミング必修化の背景と理由です。

小学校プログラミング必修化の目的とは?

では、小学校プログラミング必修化の目的は何でしょうか?

学習指導要領解説によると、プログラミング教育のねらいはプログラミング言語を覚えたり、プログラミングの技能を習得したりすることではないと書かれています。

プログラミング教育という名前が先行すると、C言語だったり、Javaだったり、そうしたプログラミングを覚えるのかと身構える人もいると思います。

特に、プログラミングを学ぼうとして、その難しさに挫折した人にとっては、そんなことは小学生には無理だと考えてしまうかもしれません。

しかし、そこが目的ではないのです。

もっとも大切なことは、プログラミングを通して論理的思考力を育てることです。

例えば、プログラミングでは、ひとつひとつ動きに対応した記号(キーワード)があります。

何かの一連の流れを行うときに、その流れの中にはどのような動作あるのかを考えます。

そして、どういう組み合わせ・順番で記号を配置すると一連の流れが実現できるか考えます。

この

- 全体を部分に分解していくこと

- 動作の組み合わせや順番を論理的に考えて行くこと

を「プログラミング的思考」といい、これを身につけていくことが小学校プログラミング必修化の目的なのです。

プログラミング教育で育まれる力

今回の学習指導要領改訂では、育成すべき資質・能力を3つの柱に整理しています。

3つの柱とは、

- 知識・技能

- 思考力・判断力・表現力等

- 学びに向かう力・人間性等

です。

プログラミング教育でも、3つの柱それぞれで育成したい力があります。

- 「知識・技能」

身近な生活でコンピューターが活用されていることや、問題解決には必要な手順があることを知ること - 「思考力・判断力・表現力等」

発達の段階に応じたプログラミング的思考 - 「学びに向かう力・人間性等」

コンピューターの働きをより良い社会づくりにいかそうとする態度

こうした力を育てるために、小学校のプログラミング必修化を実現しました。

そして誤解されがちですが、プログラミング教育とは、プログラミングの授業がどの学校でも一律に導入されるわけではなく、こうした力を育む教科・単元を各小学校が決めて実施するということです。

「育てる力が必要ですので、それを育てるのに最適な場面を学校のカリキュラムの中に必ず組み込んでください」

と小学校が政府から言われた、と言うことです。

プログラミング教育というと、何か全く新しい教科が増えるようにイメージする人もいると思います。

しかし、そうではなく、学ぶ内容は今までの各教科の内容ですが、その適切な場面でプログラミングを利用することです。

そして、プログラミングを行うことによって、その場面で身につけるべき教科の内容をしっかりと身につけること、そしてそれを通して、将来的に役立つ「プログラミング的思考」を育むことが目的になってきます。

小学校のプログラミング授業はいつから始まる?

新学習指導要領は、幼稚園が2018年度、小学校が2020年度、中学校が2021年度、高校がこれから改訂されて2022年度から全面実施となっています。

そのため、もう新学習指導要領は実施されている状態です。

でも、それぞれの実施にあたっては、移行期間が設けられ、その期間から段階的に新学習指導要領の内容を取り入れていきます。

移行措置期間の考え方は、例えば今まで6年生でならったことを新学習指導要領では5年生で学習するようになるとします。

そのとき、2020年に新学習指導要領を一気に実施したとすると6年生は5年生で新しく習う予定だったことを学習しないまま新しい内容で学習するようになってしまいます。

そのため全面実施時の前の学年までに必要なことは、その学年で取り入れて学習しておく必要があります。

これが移行措置です。

今回の小学生のプログラミング学習に関しては、こうした移行措置の対象ではありませんので、基本的には2020年度から始まると考えて良いと思います。

ただし、プログラミング教育の推進にあたって、一部の小学校では先行研究も行われると思いますし、独自に取り組む小学校もあると思われます。

そうした学校では、2019年、2018年にも取り組むところもありえます。

小学校のプログラミングは何の教科になるの?

プログラミング教育と呼ばれていますが、特別にプログラミングという教科ができたり、そうした時間が設定されるわけではありません。

さまざまな教科の中でプログラミング的思考を育てることが目的になっています。

学習指導要領の例示の中では、算数や理科の教科の内容の学習時にプログラミング的思考を育てる活動を取り入れるものが紹介されています。

また、総合的な学習の時間の探求課題に「情報」を設定して扱うことも紹介されています。

はじめのうちは、こうした例示された部分から取り組むことが多いと思います。

比較的、算数や理科を専門に学んだ先生の中にはコンピューターの扱いに長けている人が多くいます。

そのため、算数や理科でプログラミング的思考が取り入れられた授業が始まることが多いと思います。

プログラミングの授業は何年生からどんな内容で始まるの?

学習指導要領の例示の中で紹介されているのは、5年生の算数の中の正多角形の学習にプログラミングを取り入れるものです。

ある点が一定の距離を進み、その後一定の角度右に曲がるということを繰り返すと、そのときの角度に応じて正多角形がかける、といった具合です。

もちろん、コンピューターを使わず人の手でかくこともできますが、何度も長さと角度を測るのは時間がかかりますよね。

そして、5年生では、正しく測れないことも多くあります。

そうすると、そのときの角度でどんな正多角形がかけるか?という本質の部分に時間をとれずに作図しているだけで終わってしまいます。

その点、コンピューターのプログラミングを使うと一瞬でかけます。

もちろん、どうかくのかというプログラミングの部分の指導に時間がかかります。

それでもそこを習得すれば、あとは角度の値を変えることで、本質的な学びのためのデータが簡単に集められるのです。

このように、学びたいことがあって、それを効果的に学習するためにプログラミングを利用するということが始めのうちは主になると思います。

また、先進的な小学校では、総合的な学習の時間を利用して、本格的にプログラミングに挑戦するところもあるでしょう。

その場合も、子どもたちが取り組みやすいプログラミング言語が選択されて、楽しみながら学習できるように工夫されると思います。

プログラミング教育は、まだまだこれから本格的にスタートするものです。

先生方もまだ暗中模索の状態です。

それぞれの学校で実践が積み上げられるとともに、実践研究が発表される中である程度の形ができあがっていくと思います。

今から、必要以上に不安になることはありませんので、他の学習と同じように教室で真剣に学びに向かうことが大切ですね。

小学校プログラミング必修化の問題点

プログラミング教育・・・よく考えてみると、全部の先生がプログラミングを経験しているかといえば、そうではありません。

この状況で本当に、プログラミング教育はうまくいくのでしょうか?

「プログラミング教育の必修化」という言葉が先行すると、誤解されることがあります。

それは、英語の必修化と同じように、教科が増えると考えることです。

しかし、そうではありません。

上記に書いたとおり、プログラミング教育は、「プログラミング的思考」を育むために今あるカリキュラムの中の必要な場面でプログラミングを利用するということです。

プログラミング言語として有名な「C言語やJavaを教えなさい」と言われれば、今の小学校の先生のほとんどは無理だと思います。

教科を教えるためにプログラミングを利用するとなると、必要になるのは

- 今の先生がすでに持っている教科内容に対する理解

- プログラミングツールの操作方法

です。

おそらくプログラミングツールは、小学生が扱いやすい簡易なものが採用されると思いますので、先生であればその利用方法の習得はそう難しいものではないでしょう。

では、どのようなプログラミングツールが利用されるのか?そこにはどんな問題点が出てくるのか?

ご紹介しますね。

問題点1.教材や授業内容はどうするの?

プログラミングはキーワードを利用して行われます。

例えば、条件に当てはまるときはAの処理を、あてはまらないときはBの処理を実行したいとき、次のように書きます。

if (条件判断) then (YesのときAの処理)else (NoのときBの処理)end if

(VBAという言語での書き方です。実際は適宜改行をいれます。)

このとき、英語を学習しているとifという単語が「もし」という意味を知っているので、このキーワードを理解しやすいのです。

ところが、小学生では英語の知識が少ないのでここでつまずきます。

技術者が使うプログラミング言語の多くは、英語で理解できるものがキーワードになっています。

そこで検討に上がってくるのが、こうしたキーワードに日本語が扱える言語です。

さきほどの「if」を「もし」と書きます。

これだと小学生でもキーワードを覚えやすく、取り組みやすくなります。

ところが、ここでもまだ問題が残ります。

「もし」というキーワードはこのまま書く必要があります。

つまり、「もしも」と書くと思うように動作しません。

さらに、キーワードを認識させるために「もし」の後にスペースをいれる必要があります。

こうした書き方の難しさがあると、その部分で混乱してしまい、肝心の教科の学習内容に進めないことが考えられます。

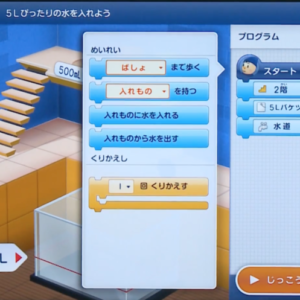

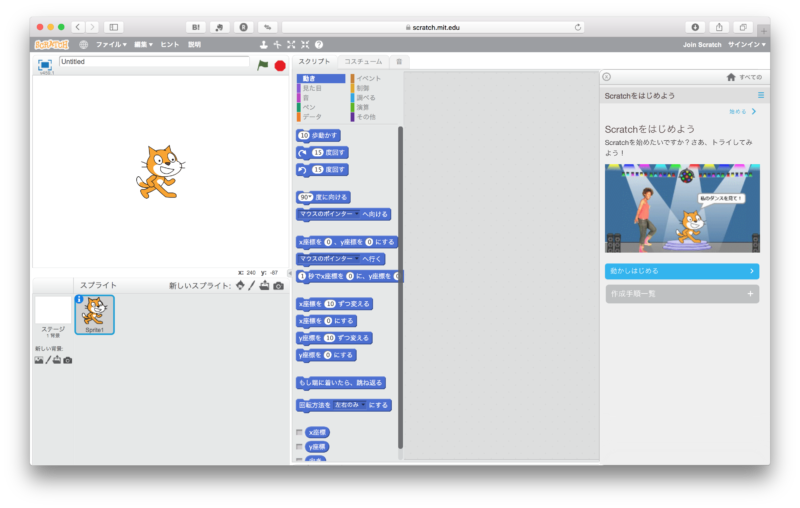

そこで候補に上がるのがビジュアルプログラミング言語と呼ばれるものです。

これは、キーワードなどがかかれたブロックが用意されていてそれを並べていくことをイメージすると良いと思います。

これであれば、組み合わせや順番を考えるだけなので覚えやすくなります。

先の日本語で書けるツールとして、「ドリトル」というものがあります。

そして、ビジュアルプログラミングとしては「スクラッチ」というものがあります。

スクラッチとは?

アメリカのマサチューセッツ工科大学(MIT)メディアラボのライフロング・キンダーガーテンというグループが作った、小学生でも簡単にプログラミングができるソフト。

ウェブで自由に使うことができて、自分だけのゲームやアニメーションをだれでも作ることができる。

作った作品はほかの人に公開することができ、ほかの人が作ったゲームを見たり、遊んだりすることもできる。

https://www.nhk.or.jp/school/programming/start/index.htmlより引用

特に「スクラッチ」のほうは本も市販されているので取り組みやすいと思います。

例えばこんな本が役に立ちますよ▼

問題点2. プログラミングを教えるための環境は整っているの?

今後、実際にプログラミング教育を進めるにあたっては、ICT環境の改善が必要になる場合が考えられます。

現在は、国の政策によりほとんどの小学校でコンピューター室が整備されていますよね。

しかし、プログラミングを本格的に利用していき、指導事例が充実してきて活用する場面が増えてくると、今の設備では不足することも考えられます。

そうしたとき、タブレットの導入などICT環境の改善が必要になり、そこで実行したいけれどできない場面がでてくるかもしれません。

こうしたハード面の環境整備と合わせてソフト面の整備も必要になってきます。

さきほど例としてあげた「ドリトル」「スクラッチ」など候補になるものはすでにありますが、今後はいろいろな事業者でこうしたツールの導入支援やツールの開発などを活発にしてくると思います。

そうした中で、ツールが乱立すると転勤のたびに先生が使い方を覚えなくてはなりません。

そのため、導入は教育委員会単位になるのが基本になると思います。

そして、実際どの場面でプログラミングを利用するか、どう利用するかなどの指導事例の充実が必要です。

こうした環境整備を国が中心となって、2020年度の開始に向けて急ピッチで行われます。

問題点を2つ挙げましたが、以下の2点が揃えば、どの先生もある一定のレベルでのプログラミングを利用した教育が行えると思います。

- ビジュアルプログラミング言語を利用すること

- 実践指導事例が充実していくこと

しかし、水泳の得意な先生に習った方が上達が早いのと同じように、プログラミングの経験・素養があるかないか?で子どもたちの学びの深さは変わります。

そういう意味では、先生たちはプログラミングについて学ぶことが求められてくるでしょう。

プログラミングを家庭学習で身につける

小学校の先生に頼らずに、プログラミングを一足先に学習できる通信教育もあります。

例えば、D-SCHOOLオンラインでは小学生むけに家庭でビジュアルプログラミングを学ぶことができますよ。

「『ビジュアルプログラミング』とか、何なの?もう全くイメージがわかない!」という方は、無料お試しがあるので、まず大人が体験してみてください。▼▼

-

![D-SCHOOLオンラインの口コミ評判まとめ[体験談]](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)

D-SCHOOLオンラインの口コミ評判まとめ[体験談]

2020年から必修化する、プログラミング学習。巷でも、子供向けプログラミングスクールなどの開設が目立ちますね。 参考:小学校プログラミング必修化はいつから?何年生からどんな内容の授業が始まる? このコ ...

続きを見る

タブレット学習のスマイルゼミ では、春休み・夏休み・冬休みに「特別講座」としてプログラミングが学べる講座が配信されますよ。▼▼

-

スマイルゼミのプログラミング講座はいつから配信?

2020年度から本格的に実施される新学習指導要領では、プログラミング教育が追加されることに大きな注目を集めましたね。この教育改革に向けて、プログラミングに関する教室や教育講座などを始める会社が増えてい ...

続きを見る

![D-SCHOOLオンラインの口コミ評判まとめ[体験談]](https://tablet-zemi.com/wp-content/uploads/2018/03/8c408c12fb91cf9a403e17ea6f2b5e9b-150x150.png)